由於世界各地地理、文化和民族之間的差異,在全球範圍內產生了迥然各異的墓葬習俗,這些墓葬習俗大都由來已久,在各個地區和民族之間產生了深遠的影響。下面將全面揭秘全球各地各種駭人的墓葬習俗,不知道你曾聽說過多少呢?

1. 西藏天葬

那令世人震驚的骷髏牆,莊嚴肅穆的天葬台,盤旋飛翔的鷹鷲,舉世無雙的天葬場面,形成一個神秘世界。這種西藏獨特的民族文化,深深吸引著無數有緣或無緣走上西藏高原的人。

天葬是藏地古老而獨特的風俗習慣。天葬,就是將死者的屍體餵鷲鷹。鷲鷹食後飛上天空,藏族則認為死者順利升天。天葬在天葬場舉行,各地有固定地點。

人死後,停屍數日,請喇嘛念經擇日送葬。出殯一般很早,有專人將屍體送至天葬師首先焚香供神,鷲見煙火而聚集在天葬場周圍。天葬師隨即將屍體衣服剝去,按一定程序肢解屍體,肉骨剝離。骨頭用石頭搗碎,並拌以糌粑,肉切成小塊放置一旁。最後用哨聲呼來鷲,按骨、肉順序別餵食,直到吞食淨盡。

天葬習俗始於何時,未見具體而確切的記載,佛教傳入西藏後,對於西藏喪葬習俗的影響很大,在佛教中“布施”是信眾奉行的準則,布施有多種,捨身也是一種布施,據敦煌發現的《要行捨身經》中載,即勸人於死後分割血肉,布施屍陀林(葬屍場)中。在漢地隋以前已有此風俗。這種風俗對於共同信奉佛教的藏族或許是殊途同歸。

天葬師正在肢解屍體

鷲鷹在啃食被肢解的屍體

藏族佛教信徒們認為,天葬寄託著一種升上“天堂”的願望。每一地區都有天葬場地,即天葬場,有專人(天葬師)從事此業。人死後把屍體捲曲起來,把頭屈於膝部,合成坐的姿勢,用白色藏被包裹,放置於門後右側的土台上,請喇嘛誦超度經。擇吉日由背屍人將屍體背到天葬台,先點“桑”煙引起來禿鷲,喇嘛誦經完畢,由天葬師處理屍體。

2. 苗族洞葬

苗族是中華56個民族中最古老的民族之一,幾千年的歷史積澱賦予這個民族獨特而豐富的文化;正是歷史的原因,苗族的文化在外人看來有時不免顯得悲壯而神秘。

洞葬習俗,至今在民俗和歷史學家眼中還是一個是似而非的迷。苗族最早居住富饒發達的黃河流域,因他們的祖先神農氏戰爭失敗,被迫遷居貴州大山迷林中。苗族沒有一天忘記過自己的故土,洞葬其實只是一種對先人靈柩的暫時存放,希冀有一天能夠回到自己真正的家鄉葉落歸根,入土為安。

在貴州黔南山區有個溶洞,叫梅洞,裡面放有四百來具不同時期的棺材,是貴州最大的苗族洞葬,從棺木間穿行進去,不時見到朽壞的棺木和還未風化的屍骨,地上還有一些破碎的瓦罐之類的容器。棺材擺放各異,一律頭向北面入口,均固定在兩個或三個“井”字架上,六根柱子三個“井”字架支撐的棺材為男性,四根柱子兩個“井”架支撐的棺材為女性。

梅洞安放著四百來具不同時期的棺材

棺材擺放各異,一律頭向北面入口

棺木有平板平頭和鼓型雄頭之分,其大小因亡者的體型而定。平板平頭棺為明代,凸型雄頭棺為清代。平板平頭型棺木製作粗糙,鼓型雄頭棺木多為杉木本色,洞裡面的棺材最早可追溯到明朝,最晚的一具也是在清末。

洞裡面安放的全是山下面村莊吳姓苗族的先祖,每逢清明他們都要上來祭祀自己的先祖。藉著火把往裡走,空曠的洞裡面全是形狀各異的鐘乳石、洞中央右側有一個天然的小洞穴,是當年苗王躲避外敵時的臨時會客廳,小洞穴裡面還有一個小洞穴,是苗王寢宮。

在每年的三月三、六月六,苗族同胞都要在洞外舉行莊重的殺牛祭祖儀式,在寬敞的洞內大廳舉行別具一格的跳洞,村寨的建築至今還保留著古樸、濃郁的苗族風格。

3. 尼泊爾燒屍廟

對印度教教徒而言,死亡只是另一個輪迴的入口,他們不畏懼死亡,重視來生及永恆不變的輪迴。

在加德滿都帕斯帕提納神廟外的巴格馬蒂河畔有幾座石造的火葬台,是印度教徒焚燒死者的地方,因此也有人把帕斯帕提納神廟稱為“燒屍廟” 。這裡已經成為特色的旅遊觀光項目之一,是許多外國遊客必到的遊覽地。進入燒屍現場前,路邊有不少攤位,大部分是賣旅遊紀念品,來這裡的遊客之多可見一斑。

即將接受燒屍葬式的死去的老人

燒屍現場

火葬前先由家屬把屍體抬到河邊,然後用聖水為死者淨身洗腳,使死者乾淨地踏上來生之路,沐浴完了之後再抬到火葬台邊上。在火葬台上先用300公斤木材壘5層高,然後把死者放在木材的上面。最後再覆蓋一層稻草,點燃火化,家屬坐在一邊看著屍體被大火吞噬,在這悲慘的時刻,你卻聽不到家屬聲嘶力竭的哭聲。

4. 印度恒河火葬

恒河是印度人心目中的聖河,恒河岸邊建有很多石階,不同的石階具有不同的功能,其中就有火化逝去親人遺體的公共露天火葬場。在充當火葬場的石階中,瑪尼卡尼卡石階的面積最大,很多人將死者的遺體運到這裡,而後放到柴堆上火化。當亡魂化作青煙,骨灰隨即被掃入巴格馬蒂河,讓其順河流流到印度的恒河,人生就此結束。

印度恒河岸邊水葬現場

印度恒河岸邊水葬現場

據說每天在這里火化的屍體超過200具。雖然火化屍體的景象非常恐怖,但也吸引了不少游客特意趕過來,只為一睹擁有悠久歷史的火葬儀式。雖然當地政府建造了採用電焚化爐的火葬場,但宗教習俗很難改變,印度人至今仍保留著露天火化死者遺體的傳統。

5. 西藏樹葬

說起天葬,大家都有所耳聞。其實,在西藏這個神秘的地方,人們對死亡的理解可遠不止天葬一種。在西藏,有一片傳統的樹葬林,樹枝上面掛著一個個小包裹,裡面裝的都是孩子的屍體。“樹葬”可是林芝地區最為純淨的一種葬法。

被樹葬的一般都是一歲以內因病夭折的小孩子。家境貧寒的,就用布把孩子的屍體裹起來,條件稍好些的,會為孩子定做一個小棺材。由喇嘛選擇了吉時,悲痛的家人就會把屍體送進這片樹林,選一棵枝繁葉茂的大樹,讓孩子在上面永遠安息。但是,孩子的父母是不被允許參加這個儀式的。

在藏胞眼中,孩子身上沒有罪孽,是最最純潔的。所以,“讓他們清清白白地來,清清白白地走”是樹葬的真正含義。

西藏地區神秘的樹葬習俗

西藏地區神秘的樹葬習俗

因為樹葬的緣故,很少有人在這片樹林過夜,除了林子邊的一個老喇嘛。黝黑的藏袍、黝黑的臉龐,這就是當地德高望重的喇嘛德隆。他就住在樹葬林旁的這座小廟裡,念經、劈柴、做飯、擦試酥油燈,是他生活的全部。即使面對鏡頭,老人也絲毫不受干擾。口中不停地低聲念誦著藏語經文,飽經風霜的臉上寧靜安詳,彷彿在昭示我們,他早已超脫於世間萬物之外了。

據說,這片樹葬林有數百年的歷史,葬在這裡的孩子也不計其數。流逝的歲月和曾經鮮活的生命在這裡凝固。曾經為孩子陪葬的小衣服,也漸漸被時光撕成碎片,飄蕩在風中。在歷史的塵埃里,只有老喇嘛、神聖的經文和他們相伴。

6. 西藏塔葬

其實藏族最高貴的一種葬式是塔葬,又稱靈塔葬。只有極少數大活佛死後才能實行這種葬禮。先把屍體脫水,再用各種藥物和香料處理後藏入塔內,永久保存。塔葬在中國民間一些地區也保存著這種習俗。

塔葬是中國藏族的葬儀風俗之一,是藏族中最為高貴、最高待遇與最高規格的一種葬式,其又稱靈塔葬。當高僧/活佛圓寂後,把遺體內臟經口或肛門取出,再以香料處理,然後根據地位供奉於金、銀、銅、木或泥製的靈塔內。只有極少數大活佛死後才能實行這種葬禮。先把屍體脫水,再用各種藥物和香料處理後藏入塔內,永久保存。在布達拉宮內有這類靈塔。禪宗名剎少林寺的塔林即是埋葬歷代高僧遺跡。

西藏塔葬用的佛塔

西藏塔葬用的佛塔

在西藏,活佛或高僧死後,先用水銀和“色拉”香料水沖洗腸胃,繼而分別用樟腦水和藏紅花水灌洗兩遍,再用檀香木水和樟腦及藏紅花通擦屍體表皮,最後用絲綢包紮,穿上袈裟,置於“塔瓶”之內。據認為用此法處理,屍體經久不腐,且皮膚柔軟如生。

7. 四川等地懸棺葬

懸棺葬是古代一種比較奇特的葬式:在江河沿岸,選擇一處壁立千仞的懸崖,用我們至今仍不知曉的方法,將仙逝者連同裝殮他的尺棺高高地懸掛(置)於懸崖半腰的適當位置。葬地的形勢各異,歸葬的個體方式也略有差別:或於崖壁鑿孔,椽木為樁,尺棺就置放在崖樁拓展出來的空間;或在約壁上開鑿石龕,屍棺置入龕內;或利用懸崖上的天然岩溝、岩墩、岩洞置放屍棺……人死了,要找個歸宿,要為失去靈魂的軀殼找一個妥當的安置辦法,從這個意義上講,懸棺葬和土葬、火葬、水葬、天葬等等葬式一樣平常。

然而,凝神屏息想想:一口沉甸甸的屍棺,一具冷冰冰的屍骨,怎麼會“飛”到那高高的懸崖上?屍棺的主人是誰?我們有限的智慧還難以解讀這用千年的沉默寫下的寓言,夢魘中便無法逃避懸棺的陰影。

懸棺葬反映的宗教觀念主要是祖先崇拜。屍骸是靈魂的寄居之所,毀壞屍骸會使祖先的靈魂失去依托。為使祖先靈魂得到永久的安息,因此在葬法上要盡量避免野獸和其他人為等因素的傷害。懸棺葬的宗教目的蓋源於此。一方面懸棺葬濱水而葬,祖先的鬼魂在陰間仍與親人們生活在一起,另一方面,棺木懸棺葬於臨江面水的高崖絕壁,人跡罕至,野獸亦難侵害,正符合人們的期望。

懸棺葬

懸棺葬

依據文獻及實地考察,在四川、重慶、雲南、貴州、廣西、福建、台灣、湖北、湖南、江西等省區,均有此種葬俗。江西貴溪仙岩、福建武夷山、重慶忠縣臥馬函、重慶奉節縣夔峽、風箱峽等也有。

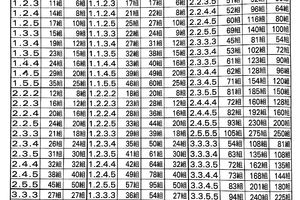

7. 古今各國土葬

土葬,葬式之一,又稱埋葬,流行於世界各地,約產生於舊石器時代中期。

一般是把屍體先裝在棺材裡,然後再把棺材埋在地裡(區別於'火葬、水葬'等)。穆斯林埋葬死者不用棺材主張薄葬,提倡節約不主張立墓碑,不允許有陪葬品。以色列的猶太人埋葬死者不用棺材,散居世界各地的絕大多數的猶太人埋葬死者不用棺材。

土葬起源於原始社會,那時就有這個風俗,例如半坡文明,還有後來的夏,殷等朝代都是採用土葬。進入階級社會後,有了明顯的尊卑貴賤的等級差別。至秦漢時期,統治者以“身體發膚,受之父母,不敢毀傷”為由,禁民火葬,土葬遂成為漢民族的通用葬式,並世代沿襲。土葬之俗,在多數地區實行一次葬法,但在部分地區和民族中也實行二次葬法或多次復葬法。

土葬場面

土葬場面

我國土葬在不同民族和不同的歷史時期的形式特點雖有差別,但其基本觀念都一樣,即認為死者應保存完屍,“入土為安”,故土葬之俗,長期因襲。在個別少數民族中,也有視土葬為最壞葬法的,如藏族民間實行火葬、天葬、水葬,而對患有麻風、天花等傳染病人或強盜及受刑而死的囚犯用土葬,認為可以根絕瘟疫流行和懲治罪惡,打入地獄,不得轉生。土葬之俗,勞民傷財,濫占耕地,傳染疾病,故新中國建立後已逐步為火葬法所替代,但至今在偏遠農村仍有殘存。

8. 印度等地水葬

水葬是世界上比較古老的葬法,即將死者遺體投於江河湖海的葬法。水是人類生命之源,人們對水寄於無限美好的嚮往和遐想。在許多神話中,都把水和神、幸福、美好、不朽連在一起。所以在安葬死去的親人時,人們又很自然地聯想到水葬。

水葬在世界上大體有三種不同的方式:漂屍式、投河式、撒灰式。

水葬即將死者遺體投於江河湖海的葬法。曾流行於大洋洲和亞洲的喜馬拉雅山區。大洋洲一些土著居民所行水葬大多將屍體置於獨木舟中,任其漂流沉沒。也有的民族唯等級低下的人實行水葬。

在印度,所謂水葬只是將屍體焚化後的骨灰撒入恒河。在中華人民共和國建立前,中國藏族、門巴族的部分人也實行水葬。西藏地區的藏族多實行天葬,只有凶亡者和一些傳染病亡者被貶用水葬。四川甘孜及一些草原地區的藏族因缺乏燃料,除農奴主實行火葬、天葬外,一般人均行水葬。

水葬是將屍體焚化後的骨灰撒入河流或大海

也有的水葬是直接將屍體沉入江河

水葬有固定的場所,多設在江河急流處。人死後,在家停放1~3日,點酥油燈,請喇嘛念經,然後將屍體運至水葬場,由司水葬者或將屍體屈肢捆紮,胸前縛石沈水,或以斧斷屍投水。死者遺物歸司水葬者,財產半數交地方政府,半數歸寺院。在現代,多對航海中的遇難者在舉行一定儀式後將其投海水葬。