如果小孩和與外界隔離的母親相處時間太長,將有害兒童發展。至於公共托育的專業教師,將有助於孩童在公共托育的環境中成為具有民主素養的個人。

三年前,帶著快滿四歲的孩子回台灣,第一件大事就是找幼兒園。還在瑞典時,才三歲多的路比已經從媽媽和朋友的對話得知台灣幼兒園的現況,對我千叮萬囑:「媽媽,我絕對不要去要寫字的幼兒園」

挑選幼兒園這件大事

其實不用她交代,我們選幼兒園只有三大原則:一、不選連鎖式的幼兒園,從《血汗超商》這本書就可以了解,連鎖企業總是肥了大老闆,苦了第一線的員工;二、不選要寫功課的幼兒園;三、不選雙語幼兒園,除非雙語是母語及官方語言。

為何這是我們選幼兒園的三大原則?

一、台灣幼兒園有七成為私立的營利幼兒園,這些幼兒園大多收費昂貴,但第一線的幼教師並沒有良好的待遇,而且專業自主性不高。一如連鎖超商常讓社區的柑仔店無法生存,連鎖式幼兒園常壓縮其他較小規模私立幼兒園的生存空間。此外,連鎖幼兒園的教師在制式規格下,更難有專業自主,而且通常無法與幕後最大的老闆協商。

二、私立營利幼兒園的高收費通常標榜「不要讓孩子輸在起跑點」,許多都只是按表操課,課程型態不外美語、數學以及額外收費的才藝課程。但這種強調競爭、分科學習的幼兒園,並不符合孩童的發展原則。

對於幼兒來說,「玩」是最好的學習,因為玩樂中的孩子無不五感全開、創意無窮。小朋友是在玩沙、畫迷宮、爬上爬下等各種遊戲中發展大小肌肉,如果太早寫字,不但不符合小朋友發展,反而有害他們成長。

三、有的幼兒園強調「雙語教學」甚至「全美語」。然而,語言學習需要的是自然情境,在脈絡中有意義地學習,而語言學家更強調「一人一語」的重要。例如,我在瑞典的朋友,她跟孩子講中文,她丈夫跟孩子講拉脫維亞文,他們兩人之間以英文溝通,孩子在學校則講瑞典文,到後來她的孩子四個語言都學會了。在幼兒階段,重要的是先有好的母語基礎。母語就像樹木的主幹,之後的語言學習就會開枝散葉。但在台灣並沒有美語的自然情境,如果幼兒的母語都還未發展完全,就把他們放在刻意營造、斷裂的美語學習環境中,最後往往美語沒學好,中文也很糟,母語則完全不行。此外,幼兒園外師與中師經常有不同待遇,這等於在不自覺中讓孩子誤以為「西方 / 英語」優於「本地 / 母語」,甚至認為這種國際位階與種族歧視是合理的。這不但是揠苗助長,甚至是錯誤的學習!

我們很幸運,在新竹找到一間私立幼兒園,其中一位老師是地主的女兒,而園長自己就是老師。那裡的老師平時都用客家話聊天。路比回台灣學的第一首歌就是「天公啊,落水哦,阿妹啊~」,不認識的人還以為她是客家孩子。路比最喜歡的,就是暑假「一三玩沙、二四玩水、星期五做古早味」的課程,還有游泳池、腳踏車以及給孩子種菜的菜園。

雖然她們還是有美語、MPM 數學之類一般私立幼兒園都有的課程,但經我確定「美語都是隨便上,都在玩」之後,就很放心地讓小孩上學去了!【註1】

一年後,我在高雄找到專任工作。之所以選擇移居高雄,原因之一就是孩子的幼兒園。早在孩子七個月大、我們和瑞典教師一起參訪五甲社區自治幼兒園時,我就向園方登記排隊──雖然當時的我根本不知道何時才能回台灣,也不知回台之後會落腳何處。這家幼兒園是非營利的私立幼兒園,強調「公民共辦」與「社區參與」。公部門只補助設立時的費用,並提供較便宜的場地租金,承辦的民間機構則在運作後自負盈虧。承辦幼兒園的是彭婉如基金會,他們參照瑞典的「參與式民主」,成立「社區自治委員會」,結合官方(主管機關代表)、民間(包括基金會代表與社區代表)及相關利益團體(在此為幼兒園教師及家長)而組成。課程方面,則完全沒有制式課表,也沒有課本或作業,而是從孩子的經驗發展主題教學、帶孩子認識社區植物與環境,並和社區居民互動,參與社區公共事務。在社區社福中心活動或是高雄反核遊行中,總有五甲社區自治幼兒園的參與。

我選擇幼兒園的經驗,似乎十分違背主流想法。有些家長說,雖然她認同我的作法,但發現自己和別人不一樣時,仍然備感壓力。別的家長總是努力栽培小孩,別人家的孩子兩歲就會背唐詩、三歲就會認字讀書,無論ㄅㄆㄇㄈ還是加減乘除,全都難不倒。不但如此,還可以表演鋼琴、小提琴、芭蕾舞。相較之下,自己簡直就是「懶惰的父母」。

敏感的讀者也會發現,「親職」論述對「父母」的規訓,其實只有針對「媽媽」,而不期待父親做到這些。父親只要能像房子與房車廣告裡的爸爸那樣,「給」妻子兒女一個窩、能掌握方向盤,在假日「帶」全家出去玩,就是成功的男人、頭頂上有光環的父親。而媽媽只要少做了一件事,不管是沒餵全母乳、沒精讀育兒寶典、沒選購能刺激小孩發展的教具書籍、沒送小孩去學各式才藝,就是「不盡職的媽媽」。

孩子還是要自己帶?台灣與瑞典的育兒論述比較

更有意思的是,無論我如何強調易子而教的好處,大力稱讚瑞典幼兒園老師如何訓練小孩獨立生活與獨處的能力,可以讓當媽的我一派輕鬆,但是當我跟他人講起「我們家小孩一歲又兩週就開始上幼兒園,她把幼兒園當小學念了六年」時,反應從輕微的搖頭到大聲高呼「夭壽!怎麼那麼早」,全都反映了她們的不認同──因為,「小孩還是要自己帶」!

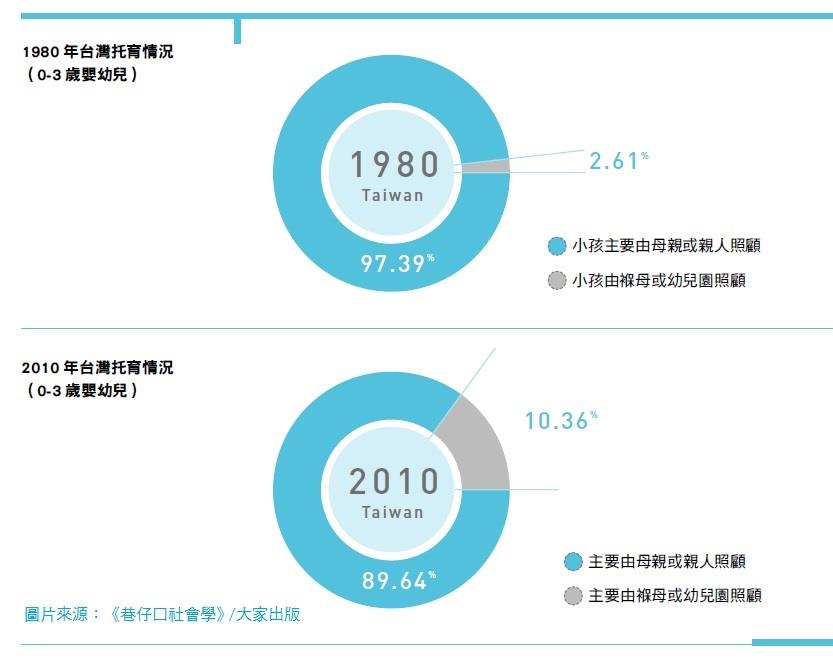

從主計處的統計中,可以看到在2010 年,未滿三歲的子女有54.9% 是由15-64 歲的已婚女性親自照顧。雖然比例上已比1980 年的82.75% 下降,其實仍遵循「自己照顧」的模式,只是由母親轉為「祖父母或親屬照顧」(祖父母照顧的比例,也由1980 年的14.64% 提高到2010 年的34.74%)。

也就是說,在1980 年,未滿三歲的小孩有97.39% 是在自家中由母親、祖父母或親屬照顧;2010 年仍有89.64%。因此,台灣社會強調「小孩還是自己帶最好」的論述與實際育兒安排,在這三十多年來,並沒有太大變化。

育兒應如何安排,其實深受制度、論述的影響,這背後隱藏著不同的意識型態,也會對女性、親子、家庭,以及女性與家庭、勞動市場及國家的關係造成不同的影響。

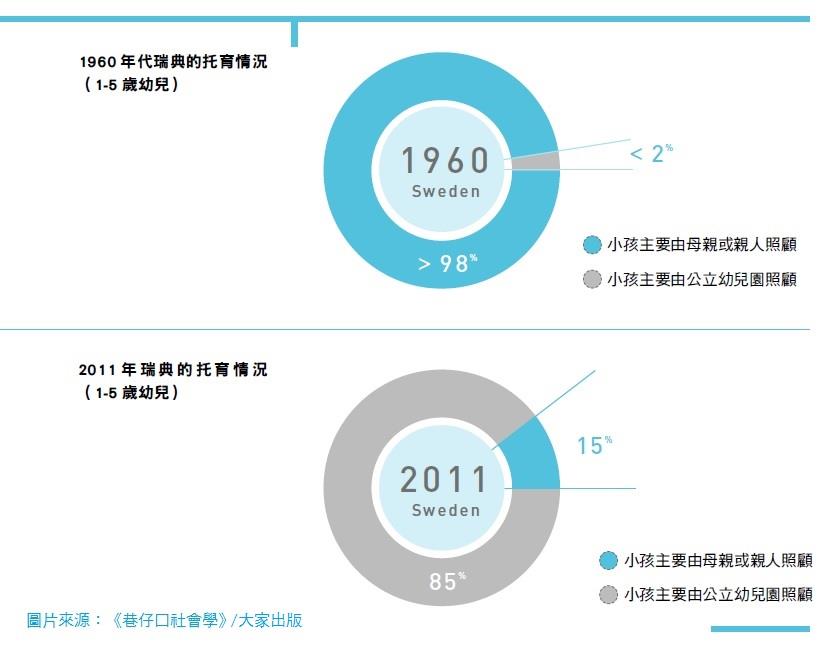

以我之前生養小孩的國家瑞典為例,我的孩子之所以那麼早就開始上幼兒園,是因為市政府義務提供一歲以上嬰幼兒的托育照顧,而且這樣的福利服務不限於瑞典公民,只要擁有「居住權」的家庭,孩子就能享有托育照顧與教育。正因為有480 天的有給親職假,供父母在小孩滿七歲之前彈性請領,並提供一歲以上嬰幼兒的托育照顧服務,父母才不用在家庭與工作之間抉擇。2011 年,瑞典1-5 歲的小孩有85%都在幼兒園的托育系統裡。在小學階段,課後照顧也涵蓋了74% 的6-9 歲小孩及17% 的10-12 歲小孩。普及的托育服務加上支持父母就業與育兒的政策,使得瑞典女性有高度的勞動參與率(平均勞參率82%)及生育率(平均每個女人育有1.9 個孩子)。

不過,這在瑞典並非向來如此。在1960 年代,單薪家庭仍是瑞典社會的常態,父親被認為是家中的經濟支柱,母親則被視為主要照顧者,只有不到2% 的小孩待在公立幼兒園裡(現今則剛好相反,瑞典的家庭主婦比例只有2%)!在當時,即使瑞典社會的主流育兒論述為「小孩自己帶最好」,但社會中也開始出現對兩性「雙重角色」的辯論,認為應該讓兩性同時成為有職工作者與照顧者。這類性別角色的辯論與學術研究讓瑞典親職意識型態出現轉變,學者也在委員會的研究報告中生產出一套反對論述,把原先只被當成「個別家庭」要去安排的照顧需求,轉變為國家政策要認真面對的「國家大事」。

委員會的研究報告指出,如果小孩和與外界隔離的母親相處時間太長,將有害兒童發展。此外,研究報告也認為公共托育的專業教師將成為兒童「愛的資源」,使孩童能在公共托育的環境中成為具有民主素養的個人。研究報告中所援引的教育、兒童需求與兒童心理發展理論,打破了之前認為「小孩最好自己帶」、「應由母親在家中照顧小孩最好」的觀念。

為了減少父母在親職假期間獨自在家照顧小孩,常有「嬰兒車大隊」相約一起散步郊遊。

除了委員會運用社會科學建立一套新的育兒論述,建議社會政策要能協助雙親成為有職工作者與照顧者,1960-70年代瑞典社會勞動力短缺以及工運、婦運的社會脈絡,也使得全職在家女性成為勞動市場所欲開發的重要勞動力,進而讓「女性」的托育照顧需求轉為社會必須承擔的責任。為了讓女性加入勞動市場,瑞典從1970 年代開始一連串家庭政策的改變:1974 年開始,原本的「母職假」改為「親職假」,讓女性走出家庭的同時,也提供男性回家照顧小孩的管道。

1979 年,家中有12 歲以下小孩的父母,有權只工作六小時。瑞典政府更從1930 年代就宣示,要讓整個國家成為「人民之家」,讓人民從搖籃到墳墓的生命過程都有政府照顧,但到了1970 年代,才開始廣設褓母與公立幼兒園的托育服務。

瑞典育兒論述重大轉變的關鍵

二十世紀初,瑞典從農業社會轉變為工業社會之際,家庭型態也出現劇烈變動。他們從過去全家人都在家從事勞動,轉變為男性家戶長出外工作賺錢,女性在家照顧孩子及家庭──所謂「男性養家」(malepeadwinner model)的型態。然而,在這類性別分工分明的家庭型態下,女性無法投入勞動市場,只能困在育兒與家務的循環中,使得女性不願生育,造成瑞典生育率降低。

1938 年,人口委員會的研究發現,女性若能在婚後繼續留在職場,會更有生育意願。此外,他們也建議應建立性別平等及對女性友善的職場環境(例如刪除禁婚禁孕條款)。然而,這份研究建議卻與當時瑞典社會的主流意識型態相違。

這種「父親工作 / 母親照顧」的家庭圖像一直延續到1950 年代。1951年,「日間照顧與幼兒園」的政策委員會報告,基於心理學與兒童的照顧需求,多數女性在孩子年幼時傾向在家照顧孩子,因此政策改革並非把小孩從母親身邊帶走。但另一方面,他們也強調必須兼顧母親外出工作的需求、雙薪改善家庭經濟的需要,以及社會需要女性勞動力等面向。此外,報告中也提到如果孩子都待在家中由母親照顧,反而不易在團體中與人合作,不利培養民主社會的公民。因此報告建議應廣設國家級照顧機構,負責照顧六個月大到七歲的孩童。

然而,這份報告同樣因為不符當時主流意識型態而遭擱置。直到1960年代瑞典開啟性別角色的辯論、婦運與工運要求縮短工時及廣設托育機構,以及最重要的,瑞典政府因務實考量決定開發女性勞動力,才出現以「雙薪家庭」為主流家庭圖像,進而支持男女平權的家庭政策。

從瑞典家庭政策及托育政策的轉變,讓我們看到托育論述是變動的過程,有可能受到當時意識型態或政策所影響。例如,有些心理學會強調母親與孩子的緊密連結,但我們卻很少想到這也許是不平等的性別分工所導致,而社會更以這類「自然」需求的理論來合理化、鞏固既有的不平等的性別分工。以瑞典的托育論述為例,他們雖然不否認在家照顧對孩子的重要(因此也提供育嬰假讓父母有權利暫時離開職場在家育兒,並獲得薪資補償),但也考量女性發展、家庭經濟、社會勞動力的需求,而建置托育機構。

另一方面,政策需要有研究基礎。但研究提出的建議能否實踐卻是各方角力的結果。例如,1930 年代「改善職場性別不平等」及「女性婚後持續留在職場,有助其生育意願」,以及1950 年代「國家廣設托育機構」的政策建議,都因不符合當時社會主流「男性賺錢養家 / 女性在家照顧」的家庭型態與性別分工而遭擱置。要等到社會再度面臨問題(如擔心1930 年代的低生育率恐怕在戰後嬰兒潮結束後再度出現、社會對女性勞動力的需要、女性就業率提高,以及1960 年代開始西方風起雲湧的社會運動),才可能重新獲得重視,並開啟政策改革的新方向。

教育是投資,還是權利?

我曾在大學通識及性別所課堂詢問學生:「教育是投資,還是社會權利?」結果,被父母一路「投資」到大學的學生多數選擇了前者。然而,瑞典主流論述卻認為,教育是人民的社會權利,並希望透過教育消弭社會差距。一如前文中育兒論述的轉變,這除了受到與性別平等息息相關的「性別角色論爭」影響,更重要的乃是瑞典以工人起家的社會民主黨將托育議題轉變為性別中立的「家庭議題」,以「階級平等」涵蓋「性別平等」。

從瑞典拉回台灣,社會所盛行的「不讓孩子輸在起跑點」論述,則是將幼兒教育定位為可「投資」的「商品」(而非社會權利),如此家長才會大掏腰包,送小孩到各式才藝營利托育機構,也出現私立幼兒園佔了七成的社會現象,而國家則繼續袖手旁觀不涉入托育。

台灣未來的發展會如何呢?先不論揠苗助長的結果會不會讓孩子根本跑不到終點,我們不妨繼續觀察,台灣有沒有不同的育兒論述出現?這些論述對於既有的觀念與制度,會造成什麼改變呢?

【註1】看了十分心動的新竹讀者,請不要來信詢問我這家幼兒園。由於地主的幾個兒子聽信炒作農地的仲介公司的話,決定將土地賣掉,也使得持分的幾個姊妹難排眾議。因此,這家優秀的私立幼兒園已因性別不對等的家庭協商、台灣農地炒作等因素,無法繼續存在。