混血兒黃秋生:我的身份認同

香港主權移交超過20年,黃秋生不時地回望那個在四歲時就離他而去的英國父親,但同時,這個香港影壇其中一個最具個性的演員、搖滾"老炮"和敢言的社會觀察者也正感到,與他本人一樣具有鮮明標識的那一代香港人正在成為過去。

出演超過150部電影的黃秋生,即使不是你最喜歡的演員,也肯定是這座城市裡最為人熟悉的面孔之一。只不過,在他的童年時代,這張臉並非像現在這樣能換來仰慕的圍觀。黃秋生在臉書(Facebook)上的英文名是Anthony Perry,那是他出生時的本名。他的父親是英國人,港英時代的政府官員,在他四歲時與他母親離異,攜同自己的一家前往澳大利亞後便不再回頭。母親黃尊儀的姓氏以及她為秋天出生的兒子所取的中文名,便成為日後人們耳熟能詳的影帝名字。

“番鬼仔”

他跟隨母親在華人小區長大,就讀華人的寄宿學校,而遠走的父親仍然在他身上留下清晰的印記。“你的樣子'鬼',但英文又不是很好,就被人歧視,”黃秋生這樣回憶他的童年。

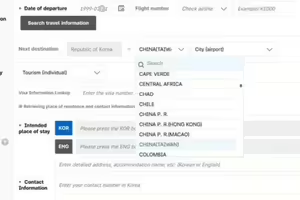

童年的黃秋生一度自覺得生活在“夾縫中間”

儘管香港從來未有過任何法律限制中西血統之間的跨種族婚姻,但是這個以華人為主、曾被英國統治多年的地方卻一度對“歐亞混血兒”有長久的雙重歧視。在中荷混血的企業家何東爵士(Sir Robert Hotung)及其家族在1897年設立昭遠墳場之前,即使是出身顯赫的香港歐亞混血兒去世後也既不能葬入英國殖民者建的墓地,亦不能安息於以族係為依據的華人墓園。(同樣由母親獨力養大、視自己為中國人的何東,在功成名就後才成為港英殖民地時代第一個被批准在太平山山頂居住的中國血統人士。)

黃秋生記憶裡的60年代便是這樣一種“夾縫中間”的茫然無措。“'鬼佬'不和你玩,中國人又當你'鬼'。樣子古古怪怪,不知怎算,”他說。同學口中“番鬼仔”這個現在聽來已無傷大雅的稱謂,那時候卻時常激起他的憤怒。

即使多年後說起,影帝仍然略帶自嘲地以第二人稱描述當時的自己:“怪物一樣,還不更加欺負死你!”

小時候的他尚未開始思考殖民地社會的身份認同問題,但是他清楚記得父親仍然在香港時的一幕。“記得他在文華(東方酒店),他叫的炒牛河(牛肉河粉)上來是涼的,叫侍者去換,換回來第二次還是涼的,他整碟甩到了地上。那侍者蹲在那裡鞠躬:Sorry Sir(對不起,先生)!Sorry Sir!”

黃秋生回憶說:“當時我很小,第一是被他嚇到;第二是覺得:不用這樣吧?覺得那個侍應很慘,當時那個畫面真的很殖民地。”

父親

據黃秋生回憶,費德烈·威廉·佩里(Frederick William Perry)是港英政府當時的物料供應處主任。他離開香港之後,黃秋生所記得的最後一次聯繫就是自己患病要做手術,母親的長途電話打到澳洲與佩里聯繫,但對方卻是要求香港付費才接聽。當時的黃秋生12歲。

黃秋生父母與嬰兒黃秋生

“覺得自己被遺棄”是他成長中長久存在的一種感覺,沒有父親角色存在所帶來的不安全感,令童年黃秋生日夜沉浸於自己營造的幻想世界中。“一個小朋友的心理狀態,我要保護自己,就縮——用一個幻想世界包著自己,”他說。

“你經常習慣於這個幻想,你的幻想力就很豐富。如果能給你一個地方去創造一些東西的時候,你就可以成就一些東西;如果沒有,你就進青山(即精神病醫院)。”

他後來回想,或許是那樣的童年成就了自己的演藝生命。黃秋生在1985年進入演藝圈的經歷是頗為典型的偶然:陪朋友投考藝員訓練班,朋友沒考上,自己卻考上了;然後發現,自己比想像中更熱愛這個職業。

只不過“混血兒”的身份又再一次給他帶來了挑戰。“我剛剛入行的時候都沒什麼角色的,演的都是'番邦',很長一段時間以來對於自己的身份認同都覺得很困擾——非常困擾,”現年56歲的黃秋生說。

黃秋生表示,演員生涯初期並不順利

“很長時間以來,我都在想:到底自己是什麼?”

“九七”

進入90年代,隨著“回歸”之期臨近,身份認同的問題對於很多香港人來說不僅是一個困惑,也是實實在在的抉擇。特別是1989年之後,《中英聯合聲明》給港人帶來的焦慮以某種形式呈現眼前。一部分香港人選擇移民,另一些人則對“回歸”歡欣鼓舞,更多的人是無法選擇地原地隨波逐流。

在香港主權移交20週年前後半年間兩次的訪問中,黃秋生對於“九七”當時的回憶,除了路遇那隻後來摔壞了的“三腳鼎”和7月2日早晨從家中望出窗外覺得一片“紫氣沖天”這樣的軼事外,他更加肯定的描述是說,那是“平常的一天”。

但事實上,這一年對於黃秋生似乎還是有著微妙的影響。這個階段的他處在個人健康與事業的低谷。雖然三年前已經憑《八仙飯店之人肉叉燒包》成為香港影史上第一個出演三級片奪得金像影帝的演員,但卻在一段時間裡令他“定了型”——這段時期,黃秋生最為人熟知的角色除了《伊波拉病毒》和《的士判官》裡的連環殺手,大概就是“古惑仔”系列中的江湖混混“大飛”——與此同時,甲狀腺疾病令他身體發胖,如自己形容像“史力加”(Shrek)一樣。

英國

自我認同的迷茫再次浮現,黃秋生選擇暫時離開香港。他的目的地,是英國。

“我去英國住了一年,一方面是學習,另一方面是尋根,尋根的意思就是尋自己——看看自己是誰,”黃秋生說。當時他正好有一個偶然的機會師從法國表演訓練大師菲利普·高利埃(Philippe Gaulier),而老師的工作室在英國,他便藉此機會探尋自己血液裡的英國基因。

“九七”之後,黃秋生在英國進修一年

“在地鐵上有人問我,你是什麼人?”黃秋生談到他在英國的生活時說。他記得自己當時身穿一件有狼圖案的衣服,於是當他反問對方“你覺得我是什麼人”時,對方笑說“愛斯基摩”。這一刻令黃秋生髮現,一個自以為沈重的身份認同問題,換一個角度看,即是一個玩笑。

“到最後,我發覺,通了,”坐在中環一幢鋪著古老花地磚的舊建築裡,他憶述自己的感悟,“我是什麼人?我不就是我嘍?就是混血嘍!是,我喜歡吃(牛)扒,但我又喜歡喝湯。有什麼出奇的?還用找嗎?根本就一直在這裡。”

“本來無一物,何處惹塵埃?”黃秋生笑說,“多笨!”

一張照片

身份認同的困惑沒有了,但父親離開的陰影卻會不時回來。去年五月,BBC中文的編輯部在籌備香港主權移交20週年的報導時,偶然地發現,黃秋生在自己的臉書主頁上用英文發布了一條訊息:“Looking for my father. Federick William Perry(在找我的父親,費德烈·威廉·佩里)。”

帖文配上了佩里與黃尊儀懷抱嬰兒黃秋生的合照,以及一張黃秋生成年後的照片,短時間內得到數百點贊和表達關心的評論。黃秋生在回復其中一條時寫道:“Drunk last night, but thank you(昨晚喝醉了,但謝謝你)!”

在這位影帝的身世已經不是秘密的香港甚至華語地區,這條帖子輕易地淹沒在了黃秋生那些對政治社會民生的評論帖之中。或許對他本人而言也一樣,在被問到當時發這樣一條帖子的時候,黃秋生沒有表現出與帖文本身對應的個人情感。

“當時是想,現在這個互聯網的世界,這麼厲害,是不是擺(照片)上去就能找到?”黃秋生說,“純粹是好奇。”

他解釋說在不久前重看《花街時代》(他主演的第一部電影)勾起了一些回憶,想看看在不一樣的時代會不會有不一樣的結果。

“只不過隨便發一下,也沒什麼希望了,”他說,“不可能了,他應該已經死了。”

中國

在歷年的訪談中,特別是與大陸媒體,黃秋生曾不止一次地提到過,年紀越大,便越更加認同自己身上中國人的部分。在2018年的香港,這未必是一句最討喜的引述。“雨傘運動”中年輕人走上街頭(一方面是在爭取普選,另一方面或許更是在一個更廣大的圖景裡作身份認同的抗爭),民主派議員極力阻止香港高鐵“一地兩檢”,球場內的觀眾拒絕向國歌致敬,年輕的民主派議員逐一冒起卻又逐一被“DQ”(取消資格)……這座城市正在經歷著自身的身份認同危機與再認識,是近年一個難以迴避的氛圍。

深港高鐵“一地兩檢”爭議焦點是什麼?

曾有望成香港史上最年輕議員香港眾志周庭因主張“民主自決”失參選資格

在社會議題上一向敢言的黃秋生並未錯過這些。即使在“雨傘運動”期間正在身在上海拍戲,但他仍然在臉書上表達了對學生的同情,批評香港政府和警方動用催淚彈驅逐示威者,並以當時香港演藝學院校友會會長的身份,呼籲在緊急情況下開放校園予學生躲避武力。

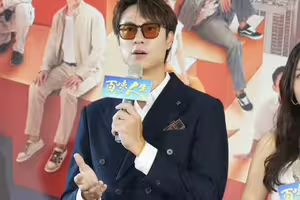

黃秋生在演藝圈中一直以對社會及政治議題敢言著稱

後來隨著“佔中”關於普選的抗爭演變成對“港獨”的爭議,在事件期間曾表達過不盡一致立場的一眾香港藝人包括杜汶澤、何韻詩、黃耀明、張敬軒等等在內均受到大陸不同形式的“封殺”。黃秋生亦在最近數年未再接到大陸的任何工作邀請。

巾幗百名:為民主抗爭的流行歌手何韻詩

觀察:何韻詩事件與"吃中國飯砸中國鍋"

“這幾年搞得我很累,因為'雨傘',”幾年過去,黃秋生自己都覺得無法說清楚的是,他本意並非支持那場令市中心區域癱瘓79天的運動,也絕非“舉報”者所指的“港獨分子”。但是正如大陸游客與“水貨客”難以區分一樣,在“他人即地獄”的群體對立邏輯當中,幾乎任何表達觀點都人都難逃被定性的命運。

“不會清楚的,在這樣一個時代裡面,”黃秋生說,他同時看到了兩邊各自湧現的“精神病患”,令他欲獨善其身而不能。

“突然之間那幾年,我回到了60年代,感受到像陳靜心……那樣一幫'癲人',瘋狂地藉這些思想來找好處,”黃秋生說。年少時出於對被禁制的非主流信息興趣濃厚,自覺簡體字閱讀《紅旗》雜誌、馬列文選等所謂的“左派”刊物,因此他對“文革”式的上綱上線現像從不陌生,只是沒有想到會在這個年代親歷——雖然當下的嚴重程度與文革無法相比,“但意識形態是一樣的”。

黃秋生笑說:“所以在我生命裡,這是很珍貴的:你在這樣的一個年代,可以感受到一個那麼野蠻的年代的批斗方式,是不是很精彩?”

黃秋生四奪香港電影金像獎,其中兩次是最佳男主角

香港

2018年,黃秋生將再踏英倫,參演一部英國影視劇。他坦言,雖然他自覺得似乎比一般華人更容易與英國人相處,但是西方人的生活搬到他身上,仍讓他覺得“不妥當”。

“老實講,我真的比中國還中國,”他說,自己在生活中是一個很傳統的中國人,“我家裡還有地主,還有灶君的。”

在灣仔,從歷史建築藍屋一側那幢黃秋生童年時曾與母親一起居住的房子,走過幾個街區一直到春園街沿途,黃秋生熟悉地向記者介紹這個香港島最古老的鬧市區之一當中每一個曾經是武館、中醫診所和涼茶店的地點,以及他記憶中華人與英國人在這裡生活的情景。

他不同意說自己的存在本身就是香港殖民地歷史的見證,而是將自己的人生歸因於母親的堅強和忍耐。

“說沒有殖民地就不會有黃秋生這個人就誇張了些……”他說。

“當日,我工作都沒有什麼心情。朋友對我都不怎麼鼓勵。入演藝學院需要人擔保。我媽媽力排眾議地讓我上學。沒有我媽媽就沒有我,這是唯一肯定的。”

對於這座他生活大半輩子的城市的未來,黃秋生卻是相信,“文化上的回歸”是一種“歷史的必然”。雖然他感嘆於這個“掉一包垃圾都是政治”的情勢,也感嘆於傳統老店正在租金日漲的壓力下逐漸消失,但是他覺得,港英時代留下的“遺老”過去後,香港也將會如租界消失後的上海一樣,逐漸復歸中國城市的身份。

“一定是回歸——必然的。這樣一塊地方,是藉來的時間,”黃秋生說。

而作為一個個體,他覺得自己還能為香港做什麼?

“我們這一代,說實話,幾十年,完的了,”他回答說,“我幾十年積下來的東西,都掀桌子掃掉了,還想我做什麼?我做完了,我應該做回自己的事。”

那個沒有再回來過的英國父親呢?

“人生的事情就是由它過去,”他說,“就好像身體上的疤痕,它永遠在那裡,告訴你一些過往,是一個記錄,一個歷史。無需要介意了。”

阿波羅網責任編輯:時方 來源:BBC中文記者轉載請註明作者、出處並保持完整。