扶霞·鄧洛普是一位非常有趣的人。

作為一位生於牛津、就讀於劍橋的正統英國文化人,

誰也想不到此後的二十年裡她會以“特別能吃辣懂吃辣的榮譽成都市民”、

“從廚師專科學校畢業、做得一手好中國菜的廚子”

和“米其林標準挑戰者、中餐傳播大使”等非正式民間身份聞名於世。

扶霞說得一口流利的中文,然而無論是說中文還是英文,

她說話的時候都會把語音拉長,帶著英國人特有的某種抑揚頓挫。

她還熟練掌握了一門方言,偶爾她還會炫炫技,

在菜場展露一下諸如“這是啥子二荊條”這樣的地道四川話,同樣的抑揚頓挫,尾聲悠長。

一切都開始於1994年,扶霞來到四川大學留學。

她在這裡學會了吃辣,在這裡認識了第一批愛吃的朋友,

在這裡直面中國人宰雞殺羊的大心臟,在這裡發現了自我此生的使命召喚:做個美食家。

之後,隨著城市的變遷,扶霞走出了成都,

她曾經嘗試過湘菜的火辣,並研習這種口味和中國現代史之間千絲萬縷的聯繫;

她也曾在揚州迷茫,考慮是不是該放棄對中國飲食的研究“回到她英國的菜園裡種菜”,

揚州用“本味”治癒了她;

她也在杭州“精進”,開始研究起了清代美食家袁枚為代表的“江南文人菜”。

吃過這一輪,扶霞的飲食譜系大到普通的中國人都無法想像:

在香港的一家餐廳平生第一次挑戰了皮蛋之後,

她在中國吃過蛇、吃過蟲、吃過腦花,對所有中國人擺到她面前的食物照單全收,

許許多多連中國人都不敢挑戰的食材她都本著“打破藩籬”的心態嘗試,

成為了比“中國人還中國人”的老饕。

這也導致她的肖像照裡不是提著兩隻雞,就是舉著一扇胖胖的豬頭。

扶霞是真的熱愛美食,在和她的這次篇幅不長的聊天中,

“好吃”這個詞伴隨著“哈哈哈”的滿足笑聲出現了24次。

當我問她,你還有什麼不吃的東西嗎,扶霞想了好一會兒,給出了一個答案:

“我不喝牛奶。”

因為母親的過敏,吃遍世界的英國人扶霞從小就沒喝習慣牛奶,

某種程度上這也依然是一個突破想像級別的答案。

從1994年,到2018年,二十幾年時光流轉,

扶霞依然是那個眼睛大大、充滿好奇的女性,

她走過的城市、見過的人、吃過的菜在身上留下了或爽朗或溫婉的印記,

也讓她因為寫作中國美食,先後四次獲得烹飪餐飲界“奧斯卡”之稱的詹姆斯·比爾德獎。

她對我說,“我覺得很幸運”。

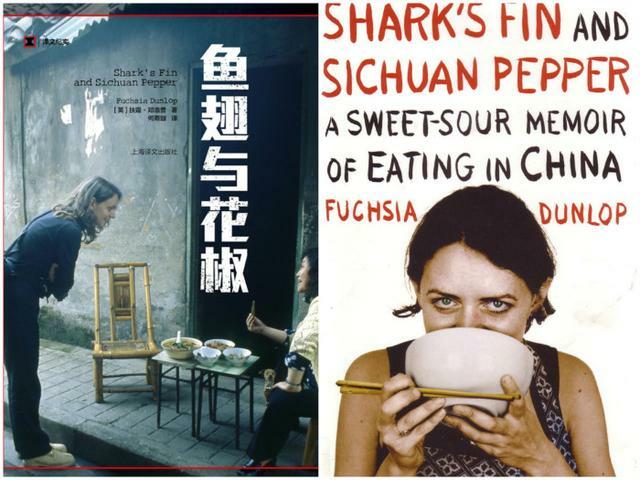

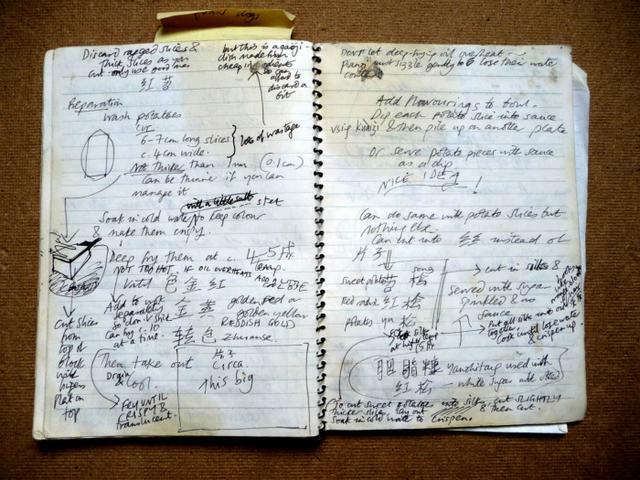

然而,當你看到她這些年來積累的130多本美食筆記、

出版的4本菜譜和首本回憶錄《魚翅與花椒》,

顯而易見這不只是幸運那麼簡單——扶霞一直都是個了不起的城市探索者。

成都:扶霞不知道,少不入蜀

對於外國人來說,“扶霞”是一個難得很有意蘊的名字,

讓人想起紅樓夢裡“枕霞舊友”史湘雲念叨的詞牌“醉扶歸”。

這個名字是扶霞在曼徹斯特上中文夜校的時候,

漢語老師給她取的,音似“Fuchsia”,

但是又有東方韻味,和“馮彼得”這樣的名字有很大不同。

扶霞覺得這個名字很自然,自己很幸運。

也許是因為有這個頗有意趣的起點,扶霞的中國之路也顯得很不尋常。

讀完夜校課程之後,她到四川大學留學,正經學問做了幾天,

就被成都濕潤懶散的空氣同化了,看到其他同學們都在打麻將、在公園學武術、

在炎熱的夜晚在露天小館子用四川話擺龍門陣,

扶霞的目標,也從“做一名學者”和“做一名嚴肅記者”變得更加明確——

從小愛做菜的她終於可以當個廚子了。

她在這本《魚翅與花椒》裡寫到:

終於,我能夠對自己承認,

我是做不了什麼社會經濟分析師的,甚至也當不了一名真正的記者。

我就是一個廚子。只有在廚房裡切菜、揉麵

或者給湯調味的時候,我才能感受到完整的自我。

不得不說,當你讀她的書的時候,

當然肯定會被撲面而來的食物們晃得天花亂墜,

而在兔頭和紅油辣椒中間,突然出現上面這句話,

這個發現自我的高光時刻,令人熱淚盈眶。

從此,扶霞開始了在成都吃吃走走的生活。

而堪稱啟蒙的餐廳是一家麵館,這個麵館甚至沒有正經名字,

就叫“謝老闆擔擔麵”,謝老闆很兇,

但是他的擔擔麵和海味麵好吃得掉舌頭,

扶霞分多次、進展緩慢地請教,

終於用5年時間搞到了一份完整的謝老闆擔擔麵配方。

其間,扶霞甚至跑到四川烹飪高等專科學校接受了3個月的專業廚師訓練,

成為該校第一位外國學生。

她學會了複雜的中國刀工,還掌握了24種川菜的“味型”,

這讓她開口總是一鳴驚人。

比如因為她寫作的五本書裡有四本都是中國各地的菜譜,

我請她推薦一道,她推薦的是“宮保雞丁”:

“這道菜不是很難,但是可以代表四川的複合味,

因為有那個'糊辣味型'再加那個'荔枝味',是非常複雜,非常有層次的味型,

這也是最基本的小炒烹調做法。”

“荔枝味”這種猶如評價紅酒的前中後味的神秘詞彙。

我只在小時候無意中翻開的菜譜上見過,

忽然從一個眼窩深深的外國人嘴裡說出來,大概是我年度最魔幻的體驗之一。

扶霞說,她這四本菜譜上的每一道自己至少做過幾次,

每一道菜的每一勺醬油、每一勺豆瓣醬都要量好,反複試驗。

比如麻婆豆腐可能已經做過幾百次了,

每次見到別人做麻婆豆腐都還要跑上去問問,思考怎麼能做得更好吃。

成都在扶霞身上留下了一些鮮明的印記,

她倫敦家裡的冰箱裡裝滿了來自四川樂山的“夾江豆腐乳”,

這種傳統的豆腐乳是扶霞每次回四川最愛的“返鄉紀念品”。

實在買不到夾江豆腐乳的時候,倒是也能在倫敦買到一些四川生產的其他紅油豆腐乳,

這種辣辣的下飯神器和花椒、豆瓣醬這一系列川味調料是扶霞的人生必需。

當她在家裡寫作準備吃個午飯的時候,這些調料們就登場了:

無論是做個乾拌麵,還是做一碗紅油蕎麥擔擔麵,

或者只是炒個青菜配上白米飯,有這樣幾抹辣味的提亮,

就都值得扶霞用激動的聲線感慨一下“特別簡單,特別好吃”。

離開成都近二十年後,扶霞自己做過、也在外吃過許許多多次好吃的擔擔麵,

不過在她心裡,再也沒有哪碗麵可以和謝老闆擔擔麵相提並論,

可惜老城已拆,故人不在,她再也沒有找到謝老闆。

揚州:從饕餮到“本味”

2007年,扶霞感到疲憊。

成都老城拆掉了,謝老闆不在了,她非常遺憾,

開始懷疑自己喜歡的那個成都是不是也要一起消失,

是不是應該回去做一個“正常”的英國人?

她在書裡寫到:

我已經吃飽了,只想回家。

我不想一輩子總在吃兔頭和海參。我

想在自家的花園裡種種菜,做點酥餅和牛肉腰子餅這種傳統的英國食物。

她給自己定了一個期限,再一個月,

再一個月我就與這一切說再見了,“中國歷險”結束了。

而這時,她來到了揚州。

在朋友們的帶領下,扶霞第一次拋開川菜重味的掩蓋,

體會注重“本味”、清淡宜人的揚州菜。

老人站在煎鍋前做脆甜的小煎餅;

賣肉的揮舞菜刀在木墩子上剁肉末;

有人在賣自家做的鹹菜,顏色深濃、光鮮亮眼。

房子外牆上掛著豬耳朵、草魚和雞,都用鹽醃過,抹了醬料,任其風乾。

扶霞在書裡用《紅樓夢》作為標題來書寫揚州菜這一章,

在她看來淮揚菜不像川菜,重口味,一吃之下便天雷地火、驚唇動齒……

整體來說,淮揚菜是另一種比較溫柔平和的存在,

就像《紅樓夢》中賈家的某個姊妹,在精美的園林中,戴著金玉的髮飾,在大理石桌前作詩。

揚州菜和保存完好的揚州老城的親切,撫慰了扶霞的胃口,

再一次喚醒了她對中國美食的愛意。

“我不知道究竟是什麼讓我對揚州如此傾心,

也許是從長江上閃爍的日光開始,

也許是這裡讓我回想起充滿心愛的回憶的成都老街……”

沒有揚州,扶霞可能就回倫敦“種菜”去了。

揚州成為了扶霞的新起點。

雖然是劍橋大學畢業生,但是從小在一雙聰明但是沒啥野心的父母的教育下,

扶霞喜歡做菜,喜歡畫畫,雖然因為成績好、“背書快”進入了劍橋大學,

但是她所追尋的,好像從來都不是當醫生或者律師,

像劍橋的同齡同學們一樣去賺錢——

事實上,有一段時間,她把所有的錢都花在了研究上。

揚州的溫存幫扶霞找回了初心,那就是追尋自己認為有意義的生活。

中國的美食地域廣博、口味各異,川菜可能是一個好的起點,但是絕對不是終點。

每次有人問她,你準備給中國的每一個地區都寫一本書嗎?

扶霞都會佯裝吃驚:“你瘋了嗎?你知道中國有多少省份嗎?”

或者說,對於一個喜歡中國美食的人,幅員遼闊的中國地圖就像是一個巨大的遊樂場。

而重啟探險,以當代李時珍一樣的嘗百草精神去理解中國飲食文化,

然後傳達給西方讀者,實在是有趣得緊(extremely interesting),

扶霞下定決心,這就是自己心中“最有意義的生活” 。

杭州:豆腐得味,遠勝燕窩

扶霞的《魚翅與花椒》這本書到了講述揚州的“紅樓夢”一章就打住了,

而扶霞本人的美食歷險則還遠遠沒有。

從溫柔款款的揚州回血之後,扶霞在杭州再一次進階。

在杭州隱秘餐廳之一的龍井草堂,扶霞從草堂掌門人戴建軍那裡“開了眼界”,

幫她了解到了中國飲食文化新的方面。

通過戴建軍,扶霞了解到了清代美食家袁枚的江南文人的飲食文化,

也了解了食材考究、但是製作方式淳樸的“高級農家菜”的趣味,喜歡上了杭州和杭幫菜。

她逐漸了解,中國菜的“本味”也和中國文化別的方面有關係,

比如畫畫、詩歌、音樂、園林的設計等等,

江南菜和這些文化融合在一起,通過江南的美食,更了解整個中國的文化,

這和注重口腔快感的川菜、湘菜相比,是另一種風韻。

川菜很年輕、很刺激,很好玩,味型很豐富,就像一輛過山車。

而江南菜比如杭州菜,非常溫柔,稍微清淡一點,強調本味,

通過它扶霞了解到一個很安靜的、比較舒服的、很溫柔的中國美食,

這是過去是中國文人最喜歡的風格。

更深入一層看,江南菜的歷史也很豐富,

在宋代杭州是全球最繁榮的城市之一,它是一座有2000多年的歷史的城市。

扶霞覺得,這個變化也就像她個人生活的變化一樣,

或者可能是每個人的變化——她很年輕的時候很火爆,喜歡川菜;

成長了以後更加成熟,開始可以理解食物的內涵。

如果早來十年,也未必能夠理解袁枚的清淡。

清代美食家袁枚是扶霞穿越時光的神交之友,

比如袁枚說的“豆腐得味,遠勝燕窩。海菜不佳,不如蔬筍。”

指評價美食不應該只看食材的貴賤,而是看烹調的技術怎麼樣,

多多少少影響了扶霞《魚翅與花椒》這本書的標題和主旨。

杭州的經歷也讓扶霞覺得,外國世界看到的中國菜只是中餐的一小部分。

中餐有低等的也有高級的,有高居殿堂的功夫菜,同時也有街頭巷尾的小吃。

上一代的國外中餐館誕生於中國還沒有開放的時代,

最早在國外的中餐大廚都不是廚師,而是移民的工人,是為了生活所以開中餐館,

所以他們一定賣得很便宜,很經濟的,並且迎合美國人的口味做了改變了。

這種”中餐“只能代表中餐的一小部分,不能代表一個豐富、複雜的文化體系。

西方人覺得中餐都是咕嚕肉,

中國人覺得西餐都是fish and chips。

這都是源於不了解。(It's all about ignorant)

好在,就像現在在倫敦可以買到正宗四川紅油豆腐乳一樣,

各大菜系的純正中餐館也在世界範圍內興起,

這批“新中餐”是由真正的大廚帶出國門,

並且為了世界各地的中國人的舌頭,盡可能保持原味。

而更多西方人也有機會在中國旅遊、吃飯,有機會吃到高等級的中餐。

扶霞曾經在2016年發聲批評米其林的評判標準,

而主要理由是“中國菜是一做做一桌的,

一個單槍匹馬的米其林評判家怎麼能吃全一家餐廳的精髓,

要吃得一群人吃一整個轉桌才行啊。”

不過扶霞覺得,中國美食終究會像“法餐”“日料”

等世界級高端美食體系一樣,得到應有的尊重。

聊完了這麼些這麼大的話題,回到日常的一日三餐,

我真誠地感慨,扶霞作為一個“老外”,做中餐比我也好太多了,

可能比我那些忙到週末只想躺著回血的朋友們也好太多。

扶霞保持了自己一貫的樂觀,覺得我們這些年輕人還有希望,

而要想做點改變在她看來也很簡單,這個問題的答案就是一個炒鍋,

“一個傳統的中國炒鍋”,用來炒菜、燉菜、做湯,從最簡單的菜開始,

最終,你可以用它cook everything。