美國人Peter Ivy 17年前來到日本,

隱居在與世隔絕的富山縣鄉下,

經營著一間只有八個人的手工玻璃工坊。

他的玻璃器皿兼具了日式柔美

和美國工業風的硬朗,

在眾多玻璃職人當中自成一派,

使他成為了最搶手的日本職人之一,

一筆訂單甚至要等兩年!

他自己蓋房子、造熔爐,

工作室裡沒有一盞燈,

過著日出而作日落而息的生活。

做玻璃很難賺錢,

頭兩年他甚至要靠前妻接濟。

“玻璃是最透明虛無的材質,

大多數時候,你甚至無法察覺它的存在。

但它又是最潛力無限的,

你無法想像它能變成什麼形狀。”

攝製組在富山見到了Peter,

他的房子毗鄰著寺廟,

旁邊一座山拔地而起。

這里安靜得聽不到什麼多餘的聲音,

除了蟬鳴鳥叫、一條小溪的潺潺流水聲,

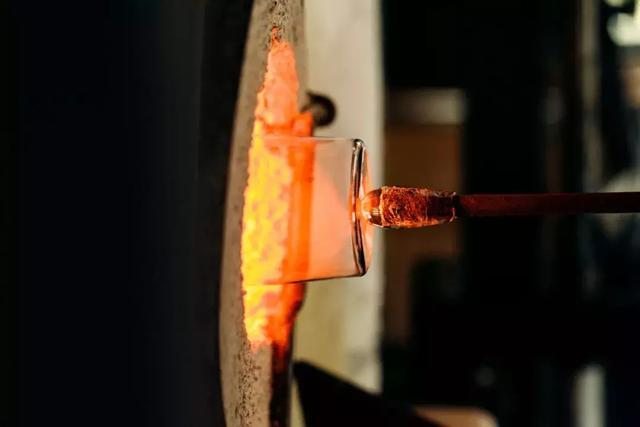

剩下的就是火鉗與玻璃滋啦滋啦的碰撞。

我叫彼得·艾維(Peter Ivy),來自美國德克薩斯州,現在是一名生活在日本的玻璃匠人。

我從小到大就是個普通的孩子,高中快畢業的時候,本沒想過要去繼續上大學的,於是開始在一家汽車商店工作,還做過木匠,前前後後嘗試了很多需要自己動手的工作。

我意識自己非常喜歡這種工作內容——我喜歡動手;我喜歡和別人一起工作;還討厭一成不變的內容,喜歡不停創新。

於是我決定回到校園,那時應該是1989年,我辭掉了工作,拿著曾祖父給我留的一千美元,用這筆錢作為旁聽生在RISD(羅德島設計學院)選了一門課。

我一時興起選擇了玻璃,就想試試而已。然後,我立馬就被迷住了。

玻璃本身作為一種富有表現力的材料,它是最接近透明虛無的。除非這片窗戶很髒,要不然大多數時候你甚至注意不到它的存在。所以它不僅是建築中的隱秘伴侶,也是我們最熟悉的角色。

當我在學校的時候,我更專注於用玻璃進行藝術創作。但當我來到日本,有一種東西是我在美國作為一個玻璃製造者的時候沒有的,那就是功能性容器的使用。

我第一次意識到這一點時是在我成為了“家庭煮夫”的時候,當時我和前妻結婚後,為了她更好的工作機會,有一年多的時間我沒工作,在家煮飯、帶孩子,我就想做些罐子來裝意大利麵啊燕麥片、麵粉等等。

所以在我開始使用它們之後,我看到了玻璃是如何融入我的日常生活的,以及藝術作品為何做不到這一點。玻璃作為藝術品,它們佔據了一種不同的心理空間。

但玻璃作為器皿,是你每天觸摸的東西,這是一種互動的審美體驗。雖然我的架子上放了一些高腳杯或是五顏六色的器皿,但通常當我想喝一杯威士忌、一杯水或茶時,總會拿起某個最簡單的杯子。

所以這時我便真正轉移了我的重心,用玻璃進行生活用品的創作。

最浪漫的點子

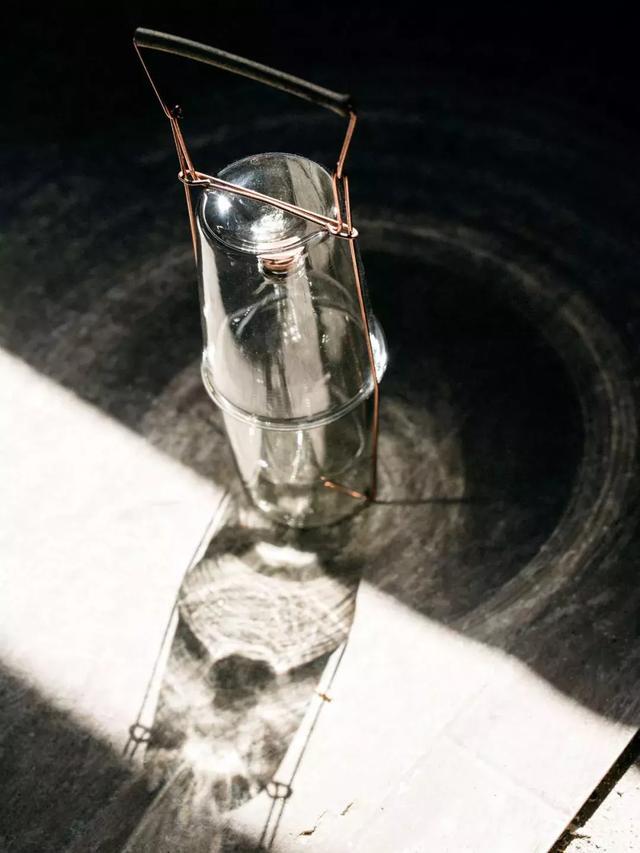

我眾多作品中辨識度最高的可能是肥皂泡容器,那是我在1995年做的,也可能是我最不切實際的一件作品。但無論任何人、什麼年紀、來自何地,都會對它產生驚訝。

當時我一時興起,想去尋找其他像玻璃一樣有著能激發我興趣的材料,最能引起我共鳴的便是肥皂泡。

因為同樣是可以吹製,而且視覺上二者是類似的,玻璃就像一種不存在的材料,而肥皂泡幾乎也一樣,是一種稍縱即逝的東西。

我就想來做一個保存肥皂泡的罐子,最長試過能保存幾週吧。雖然它的外觀沒有什麼獨特之處,但讓它靜靜地安置在那裡,並得到呵護就是一種很有趣的反差,就是一個浪漫的點子而已。

我的作品知名度最高的大多數是和金屬絲結合的器皿。

比如咖啡壺,米罐,大膠囊燈。

我很喜歡玻璃與其他材料結合的感覺,有種剛柔並濟的美感,至少在日本還沒人做過這類玻璃作品,所以它們是我辨識度最高、最受歡迎的,真正使我的作品在日本自成一派。

我的玻璃顏色都不是很明亮的,反而帶著點藍黑色。相比透亮的感覺,這是我更喜歡的一種內斂的顏色。

為了環保,玻璃的原材料我用的是回收的白熾燈管粉末。

吹玻璃就像跳舞

我的工作室名字叫“流動實驗室”,因為吹玻璃的過程就像跳舞一樣,一切都是流動的,時機和節奏感最重要。

現在加上我工坊一共有八個人,一般做玻璃需要兩人配合,搭檔之間不需要說太多話,習慣了,順手了,頻率自然就對了。如果等太長時間,玻璃就會破。你的搭檔也必須明白這個道理,統一步調。

叫他們學徒我有點難為情,因為我自身也沒有師父,他們不僅僅是學徒,他們是我的團隊。

我在教玻璃吹製的時候,不會逼迫他們用我的方式去理解,與其說是嚴厲,我更應該是不插手,任其發展。

我不是居高臨下地在做老師,我會走到他們身邊看看他們做了什麼,或者從遠處默默觀察。很多時候他們甚至不知道我在看他們,我會在腦子裡記下來,也會記下他們的性格。

一個美國人的日本生活

我來日本已經17年了。我記得第一次來日本是應邀參加一個藝術展,當時並沒有想過要在這個毫不熟悉的地方留下來。

在展覽之後,我做了另一個項目,也在那時候認識了我的前妻真希子。

於是我搬來了日本,最初在愛知縣的教育大學當了五年的教授。生活上真的是挺難的!我來的時候一句日語也不會說,在學校開會我就坐在那裡閉上眼睛聽日語,我聽不懂,但是我想熟悉這個聲音。

作為一個生活在日本的外國人,我本就有許多的不適應。比如剛搬來富山的時候,周圍老年人又比較多,大家看我就像看異類一樣。

但我非常喜歡日本這種鄉村的生活。富山是一個依山傍水的城市,風景很好,這裡常年多雲,天氣並不是那麼好,但是晴天因此更加珍貴,天氣晴朗的時候你會覺得這裡真的是太棒了。

這裡有很多二戰後建造的老房子,很多都無人居住且年久失修。日本有意思的是,這種房子放著很費錢,房東需要養護,而且因為回收條例很嚴格,房子拆掉再拿去扔要花很大一筆錢。所以我才得以用很便宜的價格買下這棟老房,就花了一萬美金(約六萬人民幣)。

現在它還是半完成品,我一直在不停地對它進行再改造。室內設計都是我自己來,大概畫了40多個不同的樓層平面圖。

房子裡沒有一盞燈,因為如果有日光燈,反射在玻璃上會對製作過程有影響。所以我們都是日出而作,日落而息,天黑了就不工作了。

現在我和前妻已經分居了,但她就住在這條街的另一頭。孩子們大部分時間和她住在一起,但我每個工作日早上會去給他們做早餐,一個星期也有三個晚上去負責做晚餐。

基本上做飯這活兒我包攬了一大半,這是一個平衡。世事不易,但是現在我們找了適合彼此的方法。

女友琴里和女兒Momo

下午放學後孩子們會來我這裡,我們要麼一塊讀讀書,要麼陪他們做做手工。

現在我和女友琴裡住在一塊兒,她和孩子們的關係非常好。孩子們很喜歡她,經常想去做點什麼事的時候他們都問,琴裡也來嗎?他們也想和她一塊消磨時光。

我們90%的工作都是由琴裡負責的,她把一切都照顧得井井有條,並且我非常感謝琴裡能理解這個情況,理解我和真希子之間維持的這種平衡。

這種相處模式我相信是非同尋常的,特別是在傳統的日本,可能會有些人不能接受。但我們正在盡我們最大的可能找到平衡,尤其是對孩子們來說,我希望他們能感受到足夠的父母的愛。

平衡事業、生活和孩子是最難的,做玻璃也的確很難賺錢。因為熔爐一旦點著,一天24小時都得開著,一直在燒錢但卻用不上。

最無能為力的是,人們下了訂單,而我的速度不夠快,我跟不上,有時候不得不讓客人等上兩年。

我從工廠的生產方式跳出來自己開工坊,就是因為於我而言,做東西從來不是說我一定要去表達什麼想法,我更樂於去挖掘材料本身的閃光點和特性,努力地讓它物盡其用。

每個人與杯子的互動並不是在你買下杯子的一瞬間就停止了,而是每當你拿起杯子喝完最後一口水或一口茶時,都會不自覺地去觀察杯壁內部、去欣賞。

不停地循環這一系列的動作,讓美好的器皿在你的生活裡閃光。

這也是我作為一個玻璃匠人最想達成的事,玻璃是我將耗盡一生去挑戰的東西。

聯絡作者:咱誌 文章來源