很多人感覺自己總是昏昏沉沉的,提不起精神。表現出倦怠乏力、不思飲食、五心煩熱等不適症狀。

如果您也出現這些症狀,要當心可能是體內濕氣太多了!

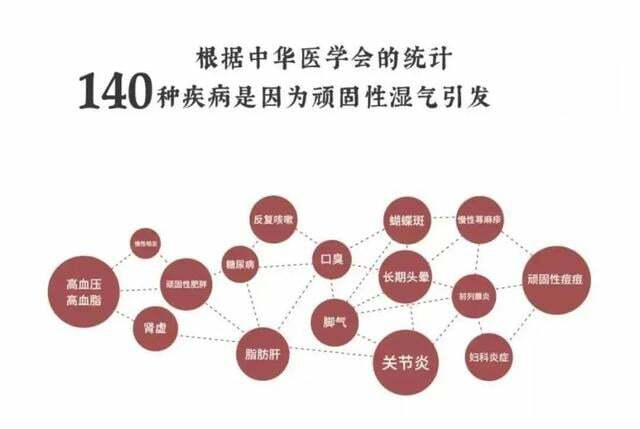

濕氣就是身體的有毒垃圾,人會生病,是「風、寒、暑、濕、燥、火」這6大邪物在作祟。

濕氣,就是其中最惡毒的邪物,因為濕邪從來不會孤軍奮戰。

濕遇寒為寒濕,遇熱為濕熱,遇暑成為暑濕,遇風形成風濕…

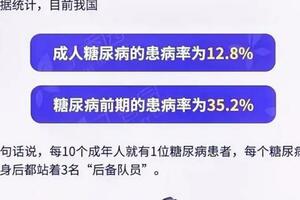

之所以被稱為「萬惡之邪」,就是因為濕氣不分季節,不分體質,隨時趁虛而入。

十人九濕,就是這個原因。

咱們體內到底有沒有濕氣呢?可從以下3方面輔助判斷。

1:起床時的狀態

早晨起床時候身體困重,感覺頭有東西裹著。

或覺得身上有東西包著,這種被包裹著的感覺就是身體對濕氣的感受。

小腿發酸、發沉,也是體內有濕氣的典型特徵。

2:大便的形態

大便稀薄、黏膩、不成形,可能就是體內有濕氣的表現。

大便正常,一兩張手紙就可擦乾淨,但體內有濕的人,要4~5張紙才能擦淨。

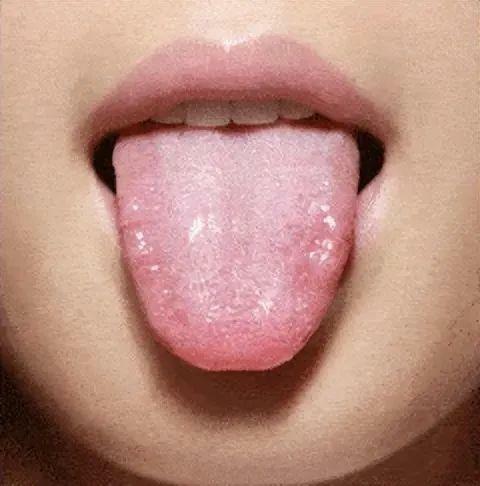

3:舌苔的狀態

健康的舌淡紅而潤澤,舌面有一層薄白的舌苔。

如果舌苔白厚,看起來滑而濕潤,說明體內可能有寒濕;如果舌苔粗糙或很厚、發黃髮膩,說明體內有濕熱。

許多人到了中年容易「發福」,不知不覺間腰圍開始會悄悄增長。

中醫上,沒有脂肪的說法,腹部積聚脂肪可能是因為脾胃陽虛濕氣重。

脾主運化,脾陽旺則運化功能正常,體內的濕濁可以順利排出。脾陽不振,就可能導致濕濁內滯。

「胖人多陽虛」,往往是越胖越虛,越虛越胖,形成惡性循環。

恰是夏天這樣一個能熱出「濕」病的時刻,卻也是斬殺病根的好時機。

很多人會想到拔火罐、刮痧。但不少叔叔阿姨都會有一個明顯的感覺,拔完罐、刮完痧身體更容易受涼了。

因為背上大面積的毛細血管張開後,濕氣入侵反而變得更快更多了。

其實也有不少方法能幫我們趕走濕氣。

運動排汗 「逼」走濕氣

體內濕氣重的大多都是缺乏運動的人,所以才會感頭暈乏力、四肢沉重等。

慢跑、快走、游泳、瑜珈、太極等運動都有助活化氣血循環,增加水分代謝。

但值得注意的是,適當運動出汗可以加速體內濕氣排出,但並不是出汗越多對祛濕越有利,大汗反而會傷身。

泡腳發汗發散祛濕

晚上9點左右泡腳20分鐘,泡到全身微微出汗,可緩解疲勞,幫助睡眠的作用。

同時,可以適當在泡腳水中加入艾草,艾草具有驅逐寒濕的功力,可以幫助排出體內的寒濕之氣。

(養生大國醫)