很多人一到夏天,就渾身是汗,稍微動動更是大汗涔涔。

對於人體而言,出汗是散熱的方式之一,在高溫天有助於帶走熱量、調節體溫。

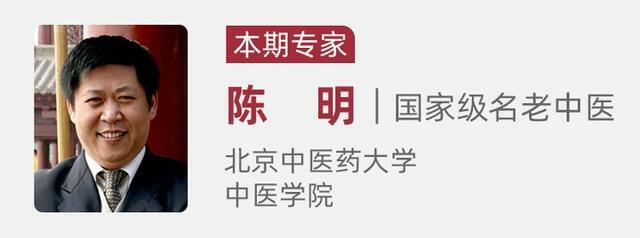

國家級名老中醫陳明教授告訴我們,正常出汗是好事,但出汗過多可傷身,有些部位異常出汗,也可能是臟腑發出的「報警信號」!

01

大汗傷氣

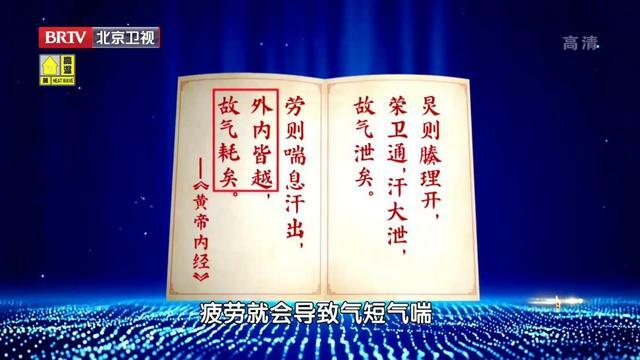

《黃帝內經》中這段話,意思是當人體出大汗的時候,會把身體的精華排掉,其中最先容易耗氣。另外夏天易疲勞,加上出汗,容易導致氣短氣喘。

氣喘是氣耗於內,出汗代表氣耗於外,內外都消耗,所以很容易氣虛。

中醫認為,汗是體內津液化生,出汗過多,就是津液大量流失,從而導致氣隨津脫,所以大汗傷氣!

如果平常即便坐著不動也會滿頭大汗,或者某一部位特別容易出汗,但是身體其他地方不太出汗。又或者一樣的溫度下,自己明顯比別人出汗更多,大家就要引起重視了!

02

五個異常出汗部位

對應臟腑、經脈氣虛

陳教授表示,身體不同的部位出大汗,對應著不同的臟腑、經脈氣虛,並且他還帶了對應的調理方。

各位「小汗人」趕快對照自己愛出汗的部位,看看到底是哪裡出現了問題!

1、額頭、脖子易出汗:肺氣虛

有些人一吃個飯,就會額頭大汗,脖子四側也都淌汗,甚至在低溫的冬天,也會這樣頭上出大汗。

中醫認為,肺為五臟六腑之華蓋,它的位置最高,頭上出汗多可能是由肺氣虛所引起。

肺主皮毛,開竅於鼻。夏天這種大熱天,原本肺功能低下的人就容易肺氣虛。另外濕氣大、體型虛胖的人群,頭上也更容易出大汗。

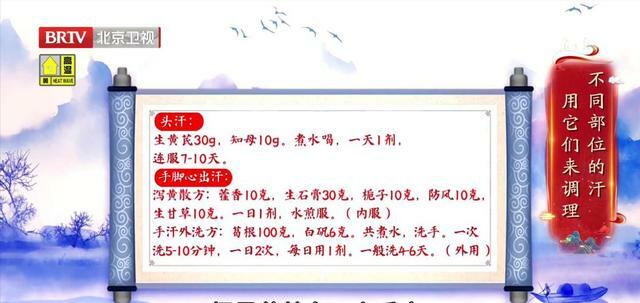

頭汗調理方

組成:生黃芪、知母

方解:黃芪補肺氣、固表止汗,但容易上火。知母清肺熱,與黃芪配伍,可使人不上火。

用法:煮水代茶飲,連喝7天-10天。

2、手腳心易出汗:脾氣虛(或脾胃有熱)

脾主四肢,脾氣虛或者脾胃有火,就會導致手心、腳心冒汗。

調理:

①內服瀉黃散

組成:藿香、生石膏、梔子、防風、生甘草

用法:煎煮後代茶飲,一天一劑。

適用於手腳心出汗、有口臭、長口瘡等脾胃有熱的人群,不適用於脾氣虛人群。

②手汗外洗方

組成:葛根、白礬

用法:兩種藥材煮水,然後用藥湯洗手5-10分鐘/次,一天洗2次。

3、前胸易出汗:心氣虛

醫書《張氏醫通》中,將身體其他處不怎麼出汗,只有前胸這片地方出汗,叫做心汗。

這是因為心臟功能失調,導致大量出汗。陳教授還表示,心通應於夏季,汗為心之液,夏天如果出汗太多,會傷到心陰、心氣。

各位叔叔阿姨,小心出汗太多會「傷心」!

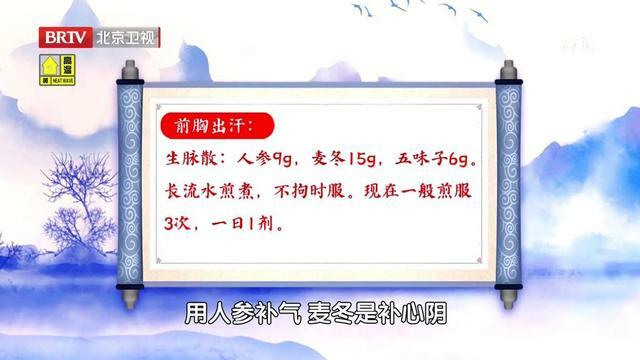

調理:

生脈散

組成:人參、麥冬、五味子

方解:五味子能止汗、收汗,人參可補氣,麥冬補心陰,另外這些藥物還有降血糖的功效。

用法:多次煎服。

4、後背易出汗:衛氣虛

陳教授告訴我們,後背大汗和足太陽膀胱經密切相關。

中醫認為足太陽膀胱經主皮毛、主肌表,是守護人體的「籬笆門」。

因而暑熱之氣侵襲人體,足太陽經膀胱經最先被影響,使其氣血運行紊亂,衛氣不固、營陰外泄,就導致背後出大汗。

後背愛出汗的人,常會覺得後背發涼;嚴重時,後背會發緊、發僵。

這因為出汗多,身體精華流失,後背的經脈長期得不到滋養,後背自然不舒服,甚至還可誘發頸椎病、急性脊膜炎。

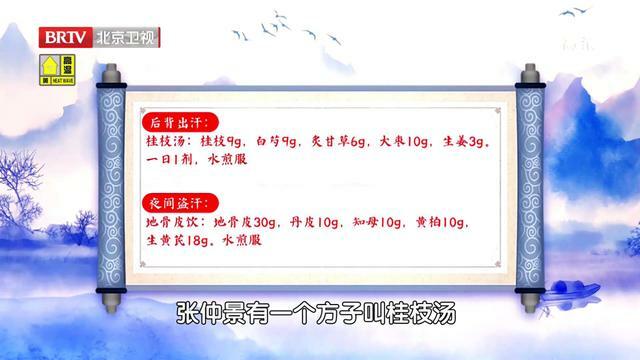

調理:

桂枝湯

組成:桂枝、白芍、炙甘草、大棗、生薑

功效:調和營衛,固表止汗,從而提高人體免疫力。

5、夜間盜汗:陰虛

有些人不僅白天出汗,晚上睡覺也會出汗,這種叫做「盜汗」,往往是由陰虛火旺所致。

調理:

地骨皮飲

組成:地骨皮、丹皮、知母、黃柏、生黃芪

方解:知母可清火、保護陰津,黃柏、地骨皮都是清熱滋陰。

專家提醒:專業處方,如需使用,謹遵醫囑!服用一段時間後,出汗情況不見改善,建議尋找專業中醫做進一步調理。

有關夏季出汗,陳教授總結了三點:

①宜小汗,不宜大汗:小汗有助於散熱,大汗傷氣;

②宜全身出汗,不宜局部出汗:局部出汗往往有問題;

③宜動汗,不宜靜汗:身體活動出汗很正常,安靜時候依舊大汗,身體可能有問題。

03

兩個消暑好物

中醫認為,夏季應養陽。暑熱難耐,很多人夏季貪涼,消暑不當,容易損傷陽氣,導致寒證多發。

陳教授給我們介紹了兩個解暑好物!

①西瓜皮最外層的青皮,中醫認為它有清熱解暑、止渴、利小便、祛濕的功效。

建議平時吃了西瓜後,把皮留下,洗淨後用刨刀刮下西瓜皮,切絲涼拌或者煮水喝都可以。

②新鮮的荷葉邊

荷葉邊輕清上揚,解暑利濕,還能升清陽,對於夏天常覺得睏倦、乏力的人,可以用它泡水喝,新鮮的荷葉取邊,不要荷葉中間部分。

提醒:脾胃虛寒的叔叔阿姨,儘量少吃。