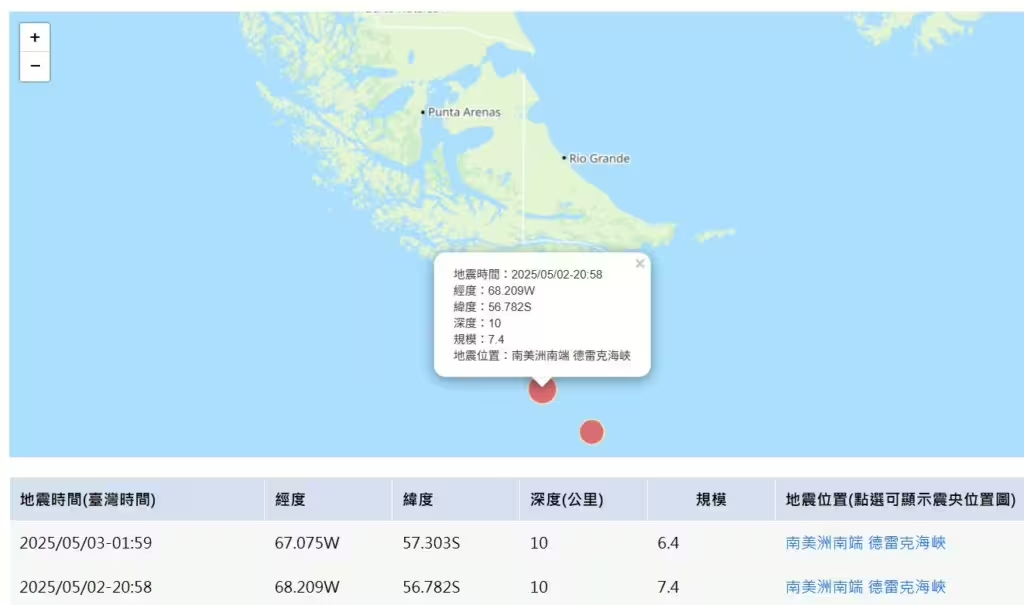

在台灣時間昨晚 (2) 20點59分,南美洲南端的德雷克海峽發生規模7.5地震,深度僅10公里,屬於極淺層地震。今天 (3) 凌晨1點59分,德雷克海峽又震,規模也達到6.4。對於太平洋地區的接連大震,專家郭鎧紋說明該區域已經3年多沒有出現強震,示警未來要小心規模8以上強震的潛在風險。

翻攝自中央氣象署,下同

根據中央氣象署地震測報中心,在台灣時間2日20點59分和3日1點59分,南美洲南端德雷克海峽接連發生深度10公里的地震,規模分別為7.4和6.4。根據《TVBS新聞網》報導,地震測報中心前主任郭鎧紋說明,7.4的主震與6.4餘震的能量相當於2顆原子彈。

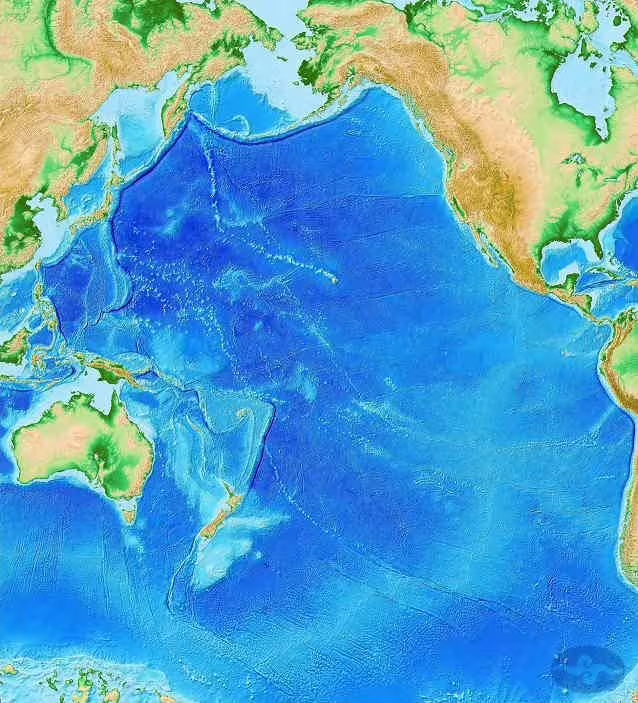

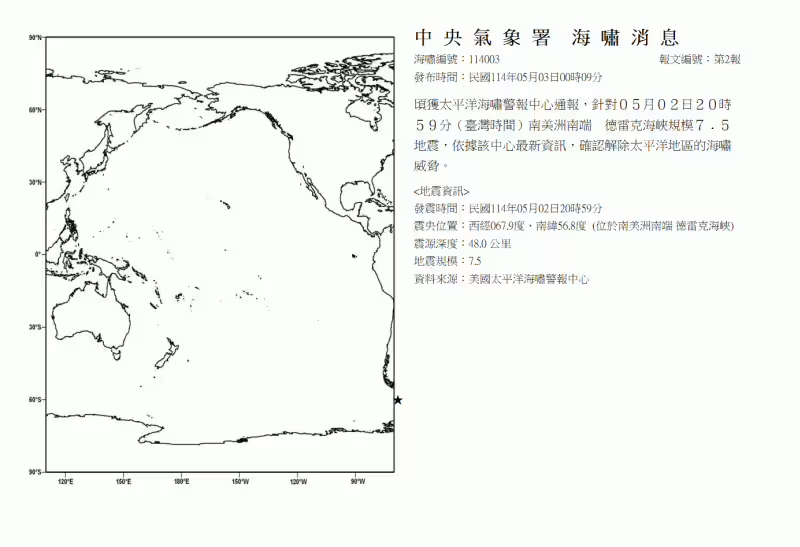

氣象署今天 (3) 半夜12點9分也發布海嘯消息:「頃獲太平洋海嘯警報中心通報,針對5月2日20時59分 (台灣時間) 南美洲南端德雷克海峽規模7.5地震,依據該中心最新資訊,確認解除太平洋地區的海嘯威脅。」郭鎧紋指出,該地區發生多次規模5以上餘震,顯示地殼活動劇烈。不過自從2021年8月發生規模8以上強震後,該區已連續1360天未再出現同等規模或更大的地震,創下史上第6長的間隔期。即使現階段地震活動相對平靜,以後仍要提防規模8以上強震風險。

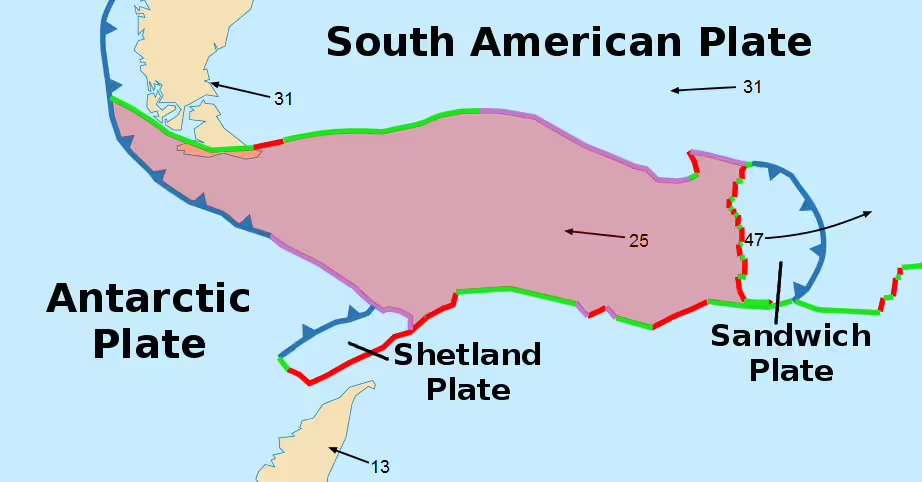

郭鎧紋解釋,這次地震肇因於南極洲板塊與斯科舍板塊 (Scotia plate) 擠壓,釋放出來的能量相當於64顆原子彈,屬於地震活躍區域。依據過往經驗,專家提醒一旦發生規模8以上強震,後續通常會造成一連串餘震及相關地質災害。

斯科舍板塊,示意圖翻攝自Alataristarion